厉害了!《我不是药神》获最佳亚洲电影大奖!中国首获该荣誉!

2018年12月5日,第八届澳大利亚影视艺术学院奖(AACTA)在悉尼举行颁奖典礼。在颁奖礼上,《我不是药神》夺得AACTA奖最佳亚洲电影奖。这是中国电影人首次获得该项荣誉。

AACTA奖最佳亚洲电影奖评委会主席,著名演员罗素·克劳表示:“即使每年全球范围有上千部电影制作完成,只有极少数的作品能够既引发社会讨论,又收获评论界的赞誉,还能取得商业上的巨大成功。《我不是药神》就是这样一部作品。我代表澳大利亚学院奖和最佳亚洲电影奖评委会向导演文牧野、监制徐峥及全体主创取得的非凡成就表示祝贺。”

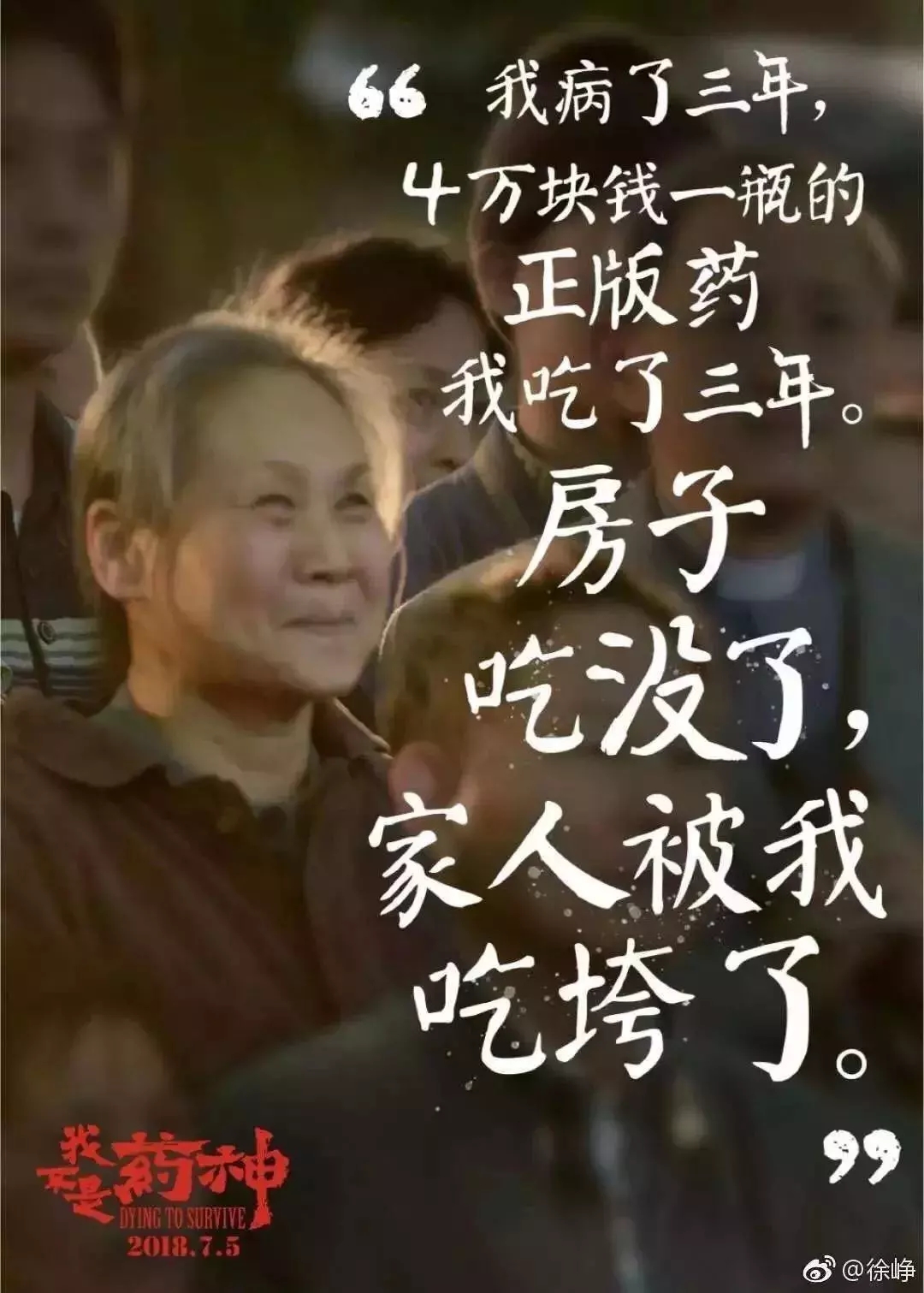

2018年,一部《我不是药神》横空出世,风靡了朋友圈,堪称国产片中的战斗机。

在这部影片中,专利药“格列卫”4万一盒,一年需要十几万。穷人生病了买不起高价的原研药、专利药,只能买低价的“假药”——仿制药,只要2000元一盒。

都说穷人总是游走在道德与法律的边缘,接受考验。对于得了癌症的这些穷人而言,陷入了一个悖论中:要么遵纪守法,买不起药继续生病等死,要么买仿制药,违法侵权保命。

电影来源于现实,根据真实事件改编。在复杂的现实面前,每个人都莫衷一是:到底什么是对,什么是错?是知识产权限制了生命的权利,还是应该反思我国知识产权的薄弱?

既然谈到知识产权,掌柜就和大家一起,来聊聊电影里涉及到的药的知识产权问题吧。

原研药与仿制药

原研药是指获得化合物(组合物)或医药用途发明专利保护,经药品监督管理部门批准上市,能够安全有效用于治疗或诊断特定疾病的药物。发明专利权的期限为自申请日起二十年。在专利权存续期间未经许可的制造、许诺、销售行为都是侵权行为。

药界有一个 “双十”定律:研发一款新药需要10亿美金、10年时间。原研药通常要花数年乃至数十年时间、耗费数亿元才能研发出来,对于研发公司而言,寄希望于通过专利授权回收成本。以《我不是药神》中的药品原型格列卫来说,是由国际制药巨头诺华公司研发的。据悉,诺华公司为研发这一药物和开展临床试验,历时10年花费了20亿美金。因此不难理解,只有高价售出,才能逐步收回成本。

仿制药则是指已有国家药品标准的非专利药。仿制药应当与被仿制药具有同样的活性成分、给药途径、剂型、规格和相同的治疗作用。

注意啦:1983年美国 FDA(美国食品药品监督管理局)通过了一个Waxman法案规定,在原研药20年专利保护期过后,厂家不需重复进行临床前动物研究和人体临床研究,只需证明仿制药与原研药生物活性相当即可获批上市。

也就是说在“格列卫”的专利权到期之后,其他企业可以研制与“格列卫”生物活性相当的仿制药。

所以仿制药并不是所谓的“假药”,但销售不合法(个人代购等)的仿制药,确实是要按“销售假药罪”论处的。这也为什么在电影中,国际企业药品代表可以振振有词地说“他们销售的是假药”。

根据《中华人民共和国药品管理法》规定,药品进口须经国务院药品监督管理部门组织审查,经审查确认符合质量标准、安全有效的,方可批准进口,并发给进口药品注册证书。依法必须批准而未经批准生产、进口,或者依法必须检验而未经检验即销售的药品,按假药论处。

为什么仿制药在印度?

电影中生病的穷人的命运之所以让人同情,就是因为:在中国,穷人得了白血病,既买不起原研药,中国又没有相应的仿制药。所以穷人们只能把眼光放到国外,去印度买仿制药了。

中国没有“格列卫”的仿制药,而印度有的原因在于诺华没有获得格列卫在印度的专利权。1993年,瑞士诺华公司在世界多国获得格列卫的专利权,但当时印度尚不对药品产品授予专利权。直到2005年,作为与世界贸易组织达成协议的一部分,印度才开始恢复了药品的专利保护。但是,当年生效的印度专利法只对1995年以后发明的新药或经改进后能大幅度提高疗效的药物提供专利保护,而不支持原有药物混合或衍生药物专利。因此,1998年诺华公司在印度提交的涉及伊马替尼改进形式甲磺酸伊马替尼的专利申请也没有获得授权。尽管诺华和印度专利局打了多年专利官司,但最终均以失败告终。

一些文章认为印度能够仿制“格列卫”是由于实施了强制许可,事实并非如此。强制许可制度源自巴黎公约和TRIPS协议,是指专利行政部门在某些特定情形下,不经专利权人许可,授权他人实施发明,并支付给专利权人合理的使用费的一种制度。中国专利法第六章专门规定了强制许可的情形,一般是反垄断、出现国家级紧急状态或非常情况、涉及重大公共健康和公共利益的情况下予以实施。但自1984年我国专利法颁布以来,从来没有实施过强制许可。历史上实施过强制许可的国家均为非洲和东南亚等不发达或发展中国家,涉及的药物主要为抗艾滋病类药物和部分抗肿瘤药物。有趣的是,实际上泰国在2008年针对格列卫、紫衫特尔、特罗凯等多个抗肿瘤药物实施过强制许可。

而印度则是在2012年才颁布了首个药品强制许可,允许Natco(即VEENAT的生产商)生产拜耳公司的抗癌专利药多吉美。印度知识产权局应Natco公司的申请颁布多吉美的强制许可,是基于认可其符合印度专利法中规定的强制许可使用的情形:

(1)公众对于该专利发明的合理需求未得到满足;

(2)公众不能以合理的可支付的价格获取该专利发明;

(3)该专利发明未在印度领土范围内使用。

强制许可本质上是行政干预,虽然在一定特殊情况下能够解除专利壁垒,但实际上干涉了专利权人的权利,对这类公权力的行使必须加以谨慎对待。过分强调药品的专利权容易造成制药大厂的垄断,使无法承担高额费用的人们挣扎在生死线上。而任意批准强制许可则会严重打击厂商进行药品研发和创新的积极性,从长远来看不利于医药行业的健康发展,同时还会影响国家在知识产权保护方面的信誉,进一步带来贸易摩擦。公共健康权益和专利权之间如何平衡,历来都是学界争议的焦点,只要看看各国专利法演变的历史就能从中窥见一斑。

我国市场上的药品有95%以上都是仿制药,真正拥有自主知识产权的非中药类药物更是少得可怜。我国医学健康事业的发展,以及实现民众都能吃得起好药的目标,不能仅把希望寄托在国外制药企业和行政干预上,从根本上还要依赖本国企业的不断创新。

知识产权限制了生命的权利?

透过这部写实电影,我们深感生命在金钱面前的无力,有些人不禁感慨到,药企对知识产权的保护使得穷人看不起病、买不起药,有人甚至声称是知识产权限制了生命的权利。

保护知识产权还是保护生命?如果只是一个单纯的选择题,毫无疑问应该选择生命啊。但现实却不仅仅只是一道选择题,政策制定中往往都会面临着这样一个悖论:如果强制压低价格,不尊重并保护研发专利,看起来短期内能救更多人的命,但长期来看,却让药企丧失研发动力,更多救命药失去被研发上市的可能。只有保护“神药”,才能救得了未来更多患者的命。

正如我们前面所提及的药企的高额研发成本,在这样的现实情况下,药企向消费者收取生产成本之外的高额费用也就有了一定的合理性。更何况,与智能手机这样的大众消费品不同,针对罕见病的特效药,往往目标用户群体极其有限。

《我不是药神》片中的慢粒白血病,发病率小于十万分之二,就算研发出特效药的药企垄断了全球市场,其用户规模也不过15万人上下,而对比之下,苹果公司却可以在将近10亿用户身上平摊iPhone研发成本。

换个角度想,或许我们需要反思更多的在于我们国家知识产权的薄弱。目前,罕见病原研药基本上都来自于外国,我们所说的药企基本上多少外国药企。中国国内社会氛围浮躁,投资者希望投资周期短,不愿意花费巨额资金投入原研药,反而愿意投入抗感染等辅助类用药,导致中国原理层技术研究严重依赖外国、原研药极少。没有知识产权在手,自然要向原研药企业缴纳高额授权使用费。

如果一味的用行政手段强制药企降价,或对成本低廉的仿制药不加以限制,不但药企将失去研发新药的动力,最终仍将损害病患的利益甚至阻碍医药科学的发展进步。中国的医药科学只会陷入恶性循环,无法进入世界医药研究的核心。

对知识产权的保护并不是对生命权利的忽视与限制,只是循环有效的机制中应有的一步而已。这一项规则也许会导致一些其他方利益的受损,毕竟利益的天平很难达到绝对平衡。

那么如果药企有理由高价卖药,是不是锅就转到了政府头上?政府是否应该为这些可怜的绝症患者买单,提供高比例的医疗费用减免或经济援助?

这个问题很大,好像回到了个体与集体的道德选择问题,是选择维护个体的价值还是选择坚守集体的价值?政府的政策不能单独依靠“善心”,如果政府为单个绝症患者买单,而没有解决好集体公民的利益,所带来的可能反而是社会不公和社会动荡。也许这个问题的答卷还得交回政府,让他们在均衡各方利益后再作决断。

知识产权不是让患者吃不起药的“罪魁祸首”,相反,如果没有知识产权的保护,根本没有人愿意去研发新的药物,整个世界的医疗都会停滞不前,那将会是多么可怕的一个现象。

有问题不可怕,不正视问题才可怕。药企的知识产权与少部分群体生存权的矛盾未来将如何发展,让我们拭目以待。

更多资讯,请关注一品知识产权,商标注册申请、专利申请、版权登记……选一品,省事省时更省心!

- 商标查询

- 版权查询

便捷链接: 商标查询 商标注册 版权登记 专利申请 海外商标注册 商标交易

本文来源:中国商标网 - 厉害了!《我不是药神》获最佳亚洲电影大奖!中国首获该荣誉!

版权说明:上述为转载或编者观点,不代表一品知识产权意见,不承当任何法律责任